Как из региональной специфики рождается художественная проза

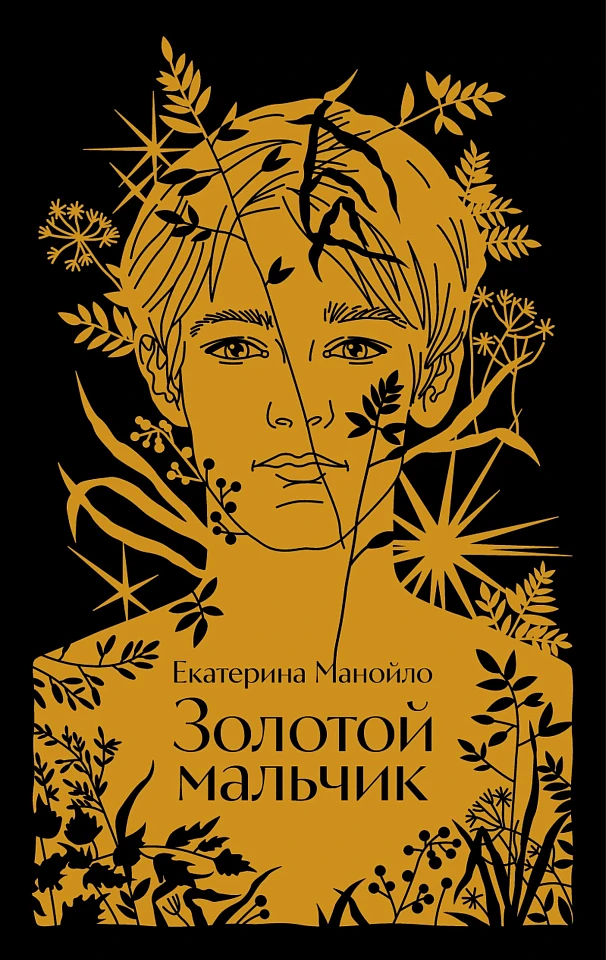

Долгое время мы жили в ситуации, когда преобладала литература об условном мегаполисе: Москва и Петербург, пожалуй, самые разработанные города в литературе. Но за последние годы появилось большое количество крупных и значимых литературных текстов, благодаря которым читатель может узнать больше о регионах страны. Это и «Дальний Восток» Василия Авченко. И роман «Валсарб», выпущенный издательством «Альпина.Проза», рассказывающий про маленький город Браслав в Беларуси. И новый роман Екатерины Манойло «Золотой мальчик», действие которого происходит в вымышленном поселке с реальными корнями на Колыме — в регионе, который жителям Центральной России мало знаком.

Об этом тексте и о специфике региональной литературы автор книги Екатерина Манойло поговорила с главным редактором издательства «Альпина.Проза» Татьяной Соловьевой во время книжного фестиваля «Веранда Альпины» в Санкт-Петербурге.

Катерина, ты давно живешь в Москве, и, как мы знаем из романа «Отец смотрит на запад», исторически ты совершенно из других мест. Почему вдруг Колыма?

Тут совпало несколько предысторий. Я услышала от одного молодого человека, когда мы обсуждали в кругу друзей, у кого какое было детство и кто во что играл, что он в своем детстве возил золото из России в Литву. На себе — то есть это была своего рода контрабанда. Я подумала: ничего себе, какое необычное детство. Стала глубже изучать эту тему, расспрашивая тех, кто в курсе. У меня был доступ к информации, потому что мой муж тоже из поселка Штурмовой (в книге он назван Штормовой) и его родители работали на прииске. Расспрашивая их обо всем, я поняла, что это классная тема, по которой в современной литературе я точно ничего не читала. А поскольку я люблю бросать себе вызов с каждым новым романом, то решила, что это именно то, о чем я хочу написать.

Для начала занялась сбором фактуры: фотографии, дистанционные интервью с людьми из поселка. Всех, с кем я общалась, объединяла какая-то невероятная любовь к месту — у них есть собственное сообщество в социальных сетях, где они выкладывают фотографии и помогают друг другу с информацией о местах и людях. И также там есть краевед, Иван Паникаров, который делает огромную работу: он основал музей «Память Колымы» и, помимо физического музея, рассказывает о местах и находках в социальных сетях.

Также есть много книг и монографий, которые издали сами люди, которые там [на Колыме] работали. Если в романе «Отец смотрит на запад» было много моего собственного опыта и опыта моих родственников и мне ничего не приходилось гуглить, то здесь я постоянно искала информацию. Например, я не знала, сколько зарабатывали на приисках. А в этих книгах нашелся ответ , например, в 1979 году у библиотекаря на 0,5 ставки был оклад 42,50 руб, а у председателя старательской артели примерно в то же время оклад был 220 рублей. Благодаря Штурмовчанам, своей семье и знакомым краеведам я много всего собрала. Но без истории вся эта фактура не имеет смысла. И тут произошла мистическая, как я считаю, встреча. На выставке художницы Натальи Занчевской я познакомилась с женщиной, которая рассказала мне о своем сыне. И о том, что, по ее мнению, у него отсутствует ген страха.

Как это выяснилось? Однажды она готовила на кухне и услышала, что сын ее зовет. Но сын в это время был не дома, а квартира находилась на пятом этаже — услышать зов с улицы было невозможно. И в какой-то момент она оборачивается к окну и видит, что на пожарной лестнице стоит сын и действительно ее зовет. Ему просто захотелось подняться на пятый этаж таким способом. И, как у героя моего романа горит в груди, когда он чувствует рядом золото, так и я почувствовала тепло, когда услышала эту историю, — именно она была мне нужна.

С выставки я ушла с идеей романа и с первой сценой. Только у моего героя не отсутствует ген страха, а есть способность «слышать» золото. Но это не главная история, это его особенность, с которой история начинается. А дальше мы уже выясняем, как так случилось и куда это его приведет.

Ты уже работала над текстом в то время, когда поехала в Магадан? Многое ли ты взяла в книгу после этой поездки?

Еще когда я с первым романом прошла в финал премии «Ясная Поляна», решила, что, если выиграю и получу деньги, то поеду в Магадан, в экспедицию по заброшенным поселкам. Премию я получила, мы все собирались-собирались — и никуда не ехали. Я уже работала над новым романом, когда случилось горе. Умер отец моего мужа, который очень много рассказывал мне о сопках и о работе золотодобытчиков. Кстати, он единственный реальный человек из всех, кто описан в книге, — это Анатолий, отец Золотого мальчика. И в жизни его тоже звали Анатолий. Вот тогда мы поехали в Магадан.

Причем въезд в нужный нам поселок был запрещен, потому что там снова открыли прииск. Но если сказать, что едешь на кладбище, как в нашем случае, то тебя пропустят, и можно даже прогуляться по этому поселку. Нам хотелось сравнить воспоминания и реальность. На фотографиях, которые сохранились у нас в семейном альбоме, была жизнь, детский сад, парк, магазины, клуб. Больше всего я хотела увидеть школу, надеялась, что там хоть что-то сохранилось от витража в спортивном зале, который как раз сделал своими руками реальный Анатолий и который упоминаю я в книге. Но когда мы приехали, всё уже оказалось разрушено — поселок не узнать, школа сгорела, а в уцелевшем корпусе теперь администрация артели.

Но я собрала много деталей. И здесь состоялись три моих главных знакомства — два Мишки и Людмила. Первый Мишка — медведь. Вышел на дорогу ровно так, как я описала в романе. Второй Мишка — Михаил, приезжал в 1990-е в поселок на заработки и сейчас приезжает. Он подсказал мне классную деталь про то, как привозил жене и дочерям по возвращении домой золото. Мне как раз было интересно узнать, продавали ли его местные. И Михаил рассказал, что к ним приезжали якуты — ставили стол и раскладывали украшения, изделия из золота. Это был недостающий кусочек пазла для моего романа. Я в то время придумывала друзей для своего Золотого мальчика — и решила, что мне нужна такая вот якутская семья, которая станет приезжать в поселок как раз под открытие сезона. И у них будет ребенок, я дала ему имя Ухханчик, который станет другом герою. Вряд ли я бы узнала эту историю, если бы не приехала, не поговорила с людьми лично.

С Людмилой мы ходили по ягоды. Она родилась и выросла в поселке. Когда его закрыли как неперспективный, им дали жилье. Но каждый сезон с 15 мая по 15 сентября она возвращается и живет в поселке, ходит по ягоды и грибы. Она рассказала мне про свою боль. Про то, что это ее дом, здесь похоронены ее родители, она чувствует связь с землей, с животными. Рассказывала мне, как кормит лису. И я думаю, что эту ее боль мне тоже удалось отразить в книге.

У книги есть аудиоверсия, куда вошли фрагменты твоих интервью.

Да. Во-первых, я сама ее начитала. А во-вторых, мы заморочились со звукорежиссерами и сделали классный саунд-дизайн, к которому я сначала относилась с осторожностью. Я слушаю много аудиокниг, и у меня были свои представления, как это должно звучать. Не хотелось бы, чтобы моя книга раздражала.

Мы со звукорежиссерами старались, чтобы звуки были не прямой иллюстрацией сказанного, а передавали настроение книги, создавали атмосферу. И всю музыку я выбирала сама — понимая, что вот тут должна звучать определенная мелодия.

А в заставке к аудиокниге использован голос Михаила, который рассказывает про сопку. Получился своеобразный эпиграф.

Еще в книге есть несколько сцен, которые происходят в Литве. И у меня тоже был консультант, которая показывала мне, как правильно интонировать на литовском. Это тоже есть в аудиокниге.

Когда ты писала первый роман «Отец смотрит на запад», то начинала работу с кульминации. Здесь работа началась с первой сцены. Знала ли ты сразу, чем книга закончится? В тот момент, когда ты все поняла про этого мальчика, про его способности, про его судьбу, знала ли ты, к чему он придет в конце?

Я примерно представляла, что будет. Набросала план, но понимала, что это очень живая история и она будет меняться. Так оно и вышло. Я несколько раз переписывала некоторые сцены. Например, когда герой едет в гости к дяде в Беларусь, он видит у дома вольер со свиньями, которых тот забрал с перевернувшейся неподалеку фуры. И эта история имеет реальные основания. Это на самом деле произошло в моей Оренбургской области, и я еще тогда подумала, что куда-нибудь заберу эту новость. И, когда я описывала сцену с этими несчастными свиньями в деревушке, мне было очень легко писать, потому что это тот быт, который мне хорошо знаком, — хозяйство, частный дом, пьющий хозяин. Но я настолько увлеклась, что у меня этот дядя Леха уже стал центральным персонажем. То есть я нарушила баланс, и нужно было хорошенько резать. Были и другие вещи, которые, как бы ни были дороги, пришлось убрать.

Первый и третий твои романы очень сильно привязаны к региону. Выбор места повлиял на выбор языковых средств? Ведь ты — один и тот же человек, устоявшийся автор с набором собственных писательских практик, который готовит книгу с особой спецификой региона, и она требует от героев определенного набора лексических средств. Как ты искала тот самый ключик, чтобы открыть этот замок?

Все мои персонажи как вагончики единого состава. За всех говорю всё равно я. Что-то дается проще, например, манера Сашки вставлять в речь какие-то рекламные слоганы, переворачивать слова, рифмовать и даже обзываться. Это у нее точно от автора. Как разговаривают работяги я тоже знаю. В детстве много времени проводила в такой среде, скажем так, буквально, в гаражах. Всё, что вызывало у меня сомнения, проходило проверку у бета-ридеров. Как например фокал деда Викентия, там не только язык просила за мной проверить, но и устройство хижины и другие детали. Кстати, спасибо охотникам Евгению и Роману, они меня со времен убийства оленя в романе «Ветер уносит мертвые листья» выручают.

И раз уж говорить про другие мои романы, в книге «Отец смотрит на запад» есть свойственная мне инверсия — напевная, восточная, — которая хорошо ложится на тот текст, но здесь она была бы совершенно неуместна. И когда я ловила себя на повторах прежних приемов, била по рукам и вычищала красивости, которые я, безусловно, считаю частью своего авторского стиля.

У нас есть вопрос из зала. Почему сейчас региональная литература стала намного востребованнее: это усталость от москвацентричности или потребность в выражении идентичности у писателей?

Лично мне кажется, что оба эти фактора значимы. Многие современные писатели родились в регионах. И, когда автор ищет идею для книги, особенно первой, ему хочется найти что-то свое, отличительное. И он начинает искать тему в собственных воспоминаниях. А самые сильные впечатления, которые лучше всего запоминаются, человек испытывает в детстве: это свои собственные истории или многочисленные рассказы бабушек и дедушек. И писатель начинает эти истории раскапывать. Это действительно возможность, с одной стороны, сказать о чем-то, что среднестатистический федеральный читатель не знает. А с другой стороны, писать о том, что тебе как автору по-настоящему важно.

.png.webp)