«Для меня религия — дарвиновская эволюция, в свете которой всё обретает смысл»

Если в книге содержатся слова вроде «эпителий» или «АТФ», то она автоматически становится «науч». Если в книге при этом присутствуют шутки, то она так же автоматически становится «поп». Автор книги получает звание популяризатора науки. С этого момента он её представитель в среде пытливой общественности. Предполагается, что книгу он пишет для того, чтобы донести до публики, популяризировать последние достижения работников пипетки и микроскопа.

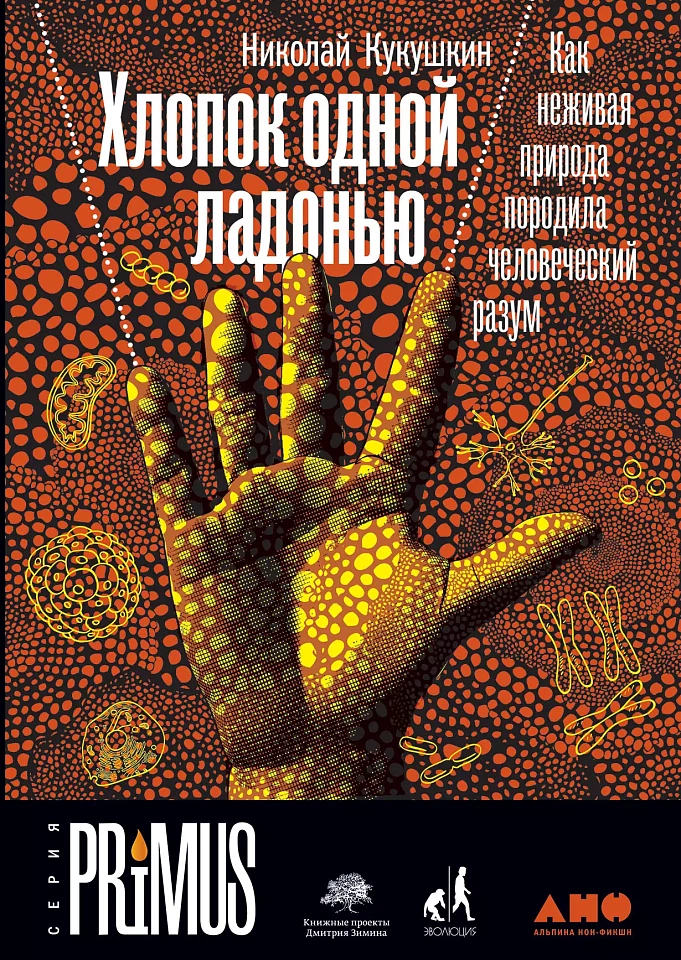

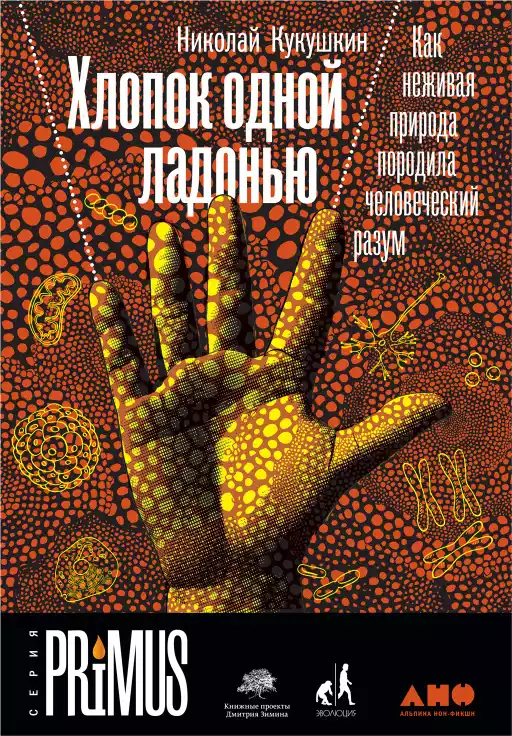

Ничего такого я с «Хлопком одной ладонью» делать не собирался. Я, действительно, практикующий научный работник. Мне есть что сказать про научный процесс, про реалии лабораторной жизни, про рецензируемую публикацию, про развитие тех или иных вопросов нейро-, клеточной, молекулярной, эволюционной биологии в последние годы. Но «Хлопок» совсем про другое — как я там прямо говорю, не про науку, а про природу. В нём столько же из Библии и Льва Толстого, сколько из Дарвина и Добржанского.

Так уж сложилось, что слово «природа» стало в современном языке почти что несерьёзным. Если речь о Тутанхамоне, то речь о Древнем Египте, а не о египтологии. Но если речь о ДНК, то речь почему-то именно о биологии, не о природе. Про природу говорят всякие поэты и инструкторы по йоге, а серьёзному человеку не до нежностей — ему подавай науку. Он хочет знать, каким образом биологи мира приближают его к серьёзным целям: медицинским, технологическим, экономическим. (Его можно понять — я тоже об этом часто задумываюсь.)

Откуда мы вообще берём эту границу между научным и ненаучным? Если судить по моим студентам, то я вижу два критерия.

- Видимое-невидимое. Большинство людей сложнее заинтересовать микроскопическими одноклеточными, чем крупными животными, хотя при наличии нормального оборудования схватка двух инфузорий может быть не менее захватывающей, чем слона со львом.

- Лексический. Люди пугаются слов вроде «везикулярный» или «бифуркация» и перестают вообще что-либо усваивать: нет, это не моё. Хотя казалось бы — погоди, человек, везикула это просто пузырь, а бифуркация это просто разветвление. С точки зрения научно ориентированного автора, чем больше деталей, тем лучше — не помешает ведь лишняя информация. Но обычного человека текст, напичканный длинными словами, сметает лавиной незнакомого, и он идёт читать что-нибудь другое. Ненаучное.

Ни один из этих двух критериев не абсолютный. О невидимых чуме или коронавирусе мы, например, вполне способны говорить в философских, вневременных, вненаучных терминах. Обилие незнакомых терминов и имён в романах Толкиена или Джорджа Р. Р. Мартина не делает их научными (хотя, конечно, «Сильмариллион» — это ерунда по сравнению с «Введением в сравнительную гистологию»). Но объединившись, эти два критерия превращают в учебник любое повествование.

Мне хотелось пробить стену между научным и ненаучным. Забыть вообще на секунду про исследования, учебники, научных работников и задуматься о том, что мы как цивилизация, чёрт возьми, только что разгадали тайну собственного существования.

«Самая прекрасная эмоция, которую нам дано испытать — это ощущение тайны. Это основополагающая эмоция, стоящая у истоков всякого истинного искусства и науки. Тот, кому эта эмоция незнакома, кто больше не может удивляться, замерев в восторге, и испытывать благоговейный страх, все равно что мертв: глаза его закрыты».

Эйнштейн — один из моих кумиров, и ни в чём я не согласен с ним больше, чем в его отношении к этому пересечению научного и духовного. Современников Эйнштейна, особенно американцев, очень волновал вопрос его веры в бога, и он на него неоднократно отвечал. Его перевирали на все лады, но мне лично кристально ясно, что Эйнштейн имел в виду. Он видел божественное в математических формулах, в непостижимой упорядоченности Вселенной, в законах, лежащих за гранью нашего понимания, которым одинаково следует движение звёзд и поездка в лифте. Поэтому Эйнштейн никогда напрямую не объявлял себя атеистом, что не давало покоя верующим современникам — но в их Бога, которому есть дело до человеческих проблем, Эйнштейн не верил.

Для Эйнштейна религией были уравнения. Для меня религия — происхождение с изменением, дарвиновская эволюция, в свете которой всё обретает смысл.

Я вижу бога в балансе экосистемы, в приспособленности видов один под другой, в бабочке, чей хоботок идеально подходит под цветок орхидеи, в сходстве рыб и дельфинов — в той грандиозной, но невидимой силе эволюции, которая вечно ищет хорошую идею и не брезгует вернуться к ней несколько раз. На постижение этой силы нам отведены жалкие миллисекунды собственной жизни, и я испытываю благоговение от того, что мне (благодаря учителям, книгам, научным исследованиям) довелось прикоснуться к её пониманию. Это, действительно, самая прекрасная эмоция, которую нам дано испытать.

Наверное, в мире есть настоящие популяризаторы науки, благородные Прометеи, несущие жаждущим смертным свой академический огонь, чтобы пробудить в них сознательность и добродетель. Но мне кажется, что написание книги это почти всегда акт эгоизма. Почему вообще люди пишут книги? Потому что то им нужно что-то сказать, но то, что они хотят сказать, не влезает ни в какие пространственно-временные рамки разговора, статьи, поста в интернете. В этом порыве гораздо больше личной потребности, чем долга перед обществом. Вообще высказываться о чём бы то ни было в большинстве случаев бесполезно и необязательно: как гласит народная мудрость, слово серебро, а молчание золото. Мы высказываемся не потому, что это приносит кому-то какую-то пользу, а потому, что не можем удержаться от желания высказаться.

Каждый человек хочет быть понятым, хочет увидеть свои мысли в чужих глазах. По-моему, это желание так же естественно и так же эгоистично, как жажда или голод. Если бы вы были мной, вы бы тоже написали книгу.

.png)