«В глубине души Ким Ир Сен завидовал Хо Ши Мину»

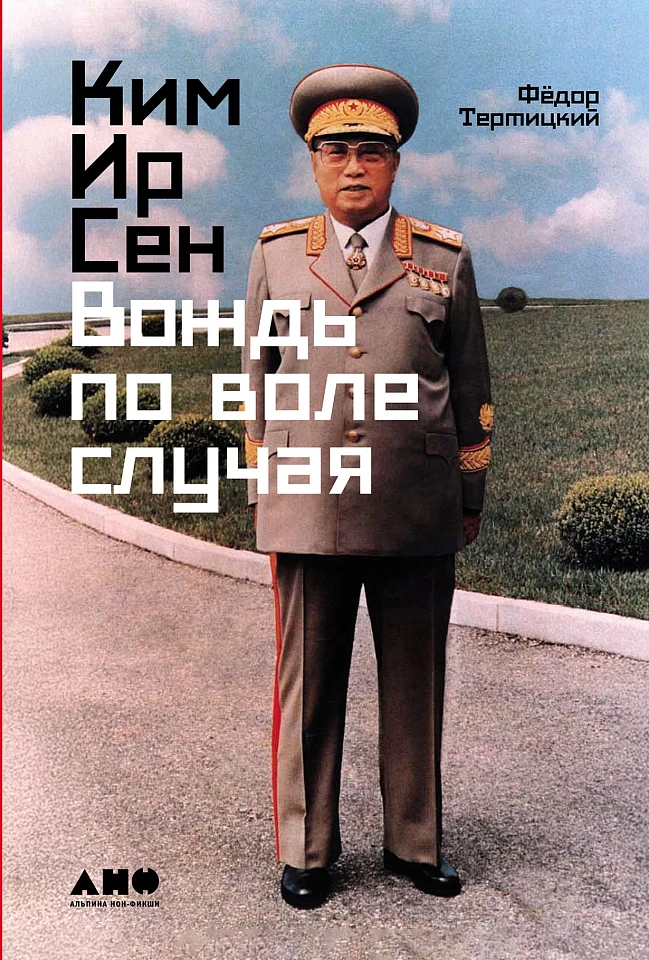

Как Ким Ир Сен прошел путь от партизана до генералиссимуса, чем объясняется живучесть построенного им режима и какой вопрос точно не стоило задавать северокорейцам в 1975 году, рассказал историк Фёдор Тертицкий в большом разговоре о первом руководителе Северной Кореи. Мы обсудили роль СССР в становлении КНДР, механизм сословной системы сонбун, а заодно узнали, кто в окружении вождя назвал его «Ирсенкой» — и остался в живых. Если вы захотите узнать о северокорейском «Вожде-отце» больше, читайте книгу «Ким Ир Сен: Вождь по воле случая», которая вышла в издательстве «Альпина нон-фикшн».

Какой была Корея, в которой родился будущий диктатор?

Это был 1912 год, полтора года спустя после аннексии Кореи Японской империей. Ставшая колонией страна была бедной, аграрной, с низким уровнем грамотности. Подавляющее большинство корейских мужчин и почти все женщины не умели читать и писать. Корея проходила через сильный мировоззренческий кризис: стало ясно, что столетиями насаждавшаяся традиционной монархией конфуцианская система с ее главным посылом «Мы, конечно, не Древний Китай, но очень стремимся им быть» совершенно не работает. Образованная часть общества привыкала к тому, что большую часть элиты теперь составляют японцы, а корейцы могут рассчитывать максимум на положение уважаемого младшего партнера — и то, если сильно повезет. Это нравилось далеко не всем. Так что, если говорить коротко, это была страна, в которой только что были сломаны столетние устои; она обретала себя в новом, непонятном мире.

Насколько серьезной была роль Советского Союза в создании режима Северной Кореи?

Фундаментальной. Без СССР Северной Кореи не было бы в природе. Северная Корея была напрямую создана сталинским Советским Союзом в своей зоне оккупации и до начала Корейской войны в июне 1950-го фактически управлялась из Москвы (хотя уже тогда Ким Ир Сен активно работал над тем, чтобы это советское влияние ослабить).

Система сонбун — это изобретение Ким Ир Сена или чье-то еще? Как устроены корейские сословия и насколько эта система актуальна сегодня?

Точного ответа на этот вопрос мы не знаем. Впервые идея стратифицировать северокорейское общество появляется в 1957 году — но к тому времени Ким Ир Сен уже осмелел настолько, что не поставил об этом в известность советское посольство (и другие посольства стран соцлагеря, отчеты и документы которых сейчас служат одним из основных источников информации по Северной Корее). Так что идея могла прийти в голову как самому Ким Ир Сену, так и кому-то из его окружения — например, идеологу Ким Чханману, верному министру внутренних дел Пан Хаксе, брату вождя Ким Ёнчжу или кому-то еще.

По поводу устройства этой системы я когда-то написал подробную статью, к которой и отсылаю читателей. В XXI веке эта система довольно сильно разложена коррупцией, но не отменена и продолжает оказывать влияние на жизнь северокорейцев, поскольку за деньги можно смягчить последствия плохого происхождения, но полностью изменить статус не получится — система устроена так, что данные на гражданина хранятся сразу в нескольких госучреждениях, как раз чтобы избежать подобных эпизодов.

Что такое чучхе? Как появилась эта идеология и чем отличается от марксизма?

Изначально «чучхе» (주체) — это корейская транслитерация японского слова сютай (主體/主体), придуманного японскими просветителями для перевода термина немецкой философии Subjekt. «Субъект» в данном случае означает актора, действующего в противоположность «объекту» (по-корейски кекчхе 객체), тому, в адрес которого совершается действие. Русское слово «субъектность» довольно точно передает именно это значение. Еще один пример — термин российского законодательства «субъект федерации», который по-северокорейски так и переводится: рёнбан чучхе (련방 주체).

Изначально этот термин был взят на вооружение в ходе борьбы Ким Ир Сена с влиянием Москвы в середине 1950-х годов и, таким образом, носил откровенно антисоветский характер — Ким Ир Сен заявлял, что КНДР должна быть «субъектом» сама по себе, а не «объектом» политики Москвы. Позднее, в 1960-е годы, появился термин «идеи чучхе» — общее обозначение для так и не сформированной по-настоящему «философии Ким Ир Сена».

«Идеи чучхе» практически лишены содержания. Все философские построения вокруг них в северокорейских публикациях сводятся к одному предложению: «Человек — хозяин всего», которое само по себе мало что значит. Так называемые «центры по изучению идей чучхе», которые Пхеньян спонсировал по всему миру, на практике ничего не изучают, а лишь поддерживают КНДР и тем самым радуют северокорейских дипломатов, которым есть что написать в отчетах.

Если же рассматривать северокорейскую идеологию в целом, то с марксизмом она совпадает лишь отчасти. Главное сходство — теория исторических формаций (первобытно-общинный строй — рабовладение — феодализм — капитализм — социализм), в прокрустово ложе которой северокорейские историки до сих пор пытаются уложить историю своей страны, где рабовладение сохранялось до конца XIX века, а ничего близкого к европейской системе феодов не существовало никогда.

Главное различие — полностью противоположные взгляды на причины исторических процессов: Ким Ир Сен считал, что историей движет в первую очередь не экономика, как это, в очень грубом приближении, описывал Маркс, а выдающиеся личности — в первую очередь, конечно, он сам. Еще одно отличие: КНДР фактически отказалась от построения коммунизма и само слово «коммунизм» в северокорейских текстах появляется редко — как синоним «социализма», то есть нынешней системы, которая, как предполагается, уже совершенна.

Если можно выделить несколько основных событий, которые сформировали личность диктатора, как вы думаете, что это было?

Во-первых, это, конечно, семейный бэкграунд и эмиграция. Ким Ир Сен родился в семье интеллигента и активного участника движения за независимость Кореи от Японии. Когда ему было всего семь лет, его семья была вынуждена бежать из Кореи в Маньчжурию, опасаясь политического преследования. Образование он получал на иностранном языке.

Во-вторых, это партизанские годы — все время с тех пор, как ему исполнилось 20, и до 28 лет молодой Ким Ир Сен провел в партизанских отрядах Компартии Китая, сражаясь с японскими войсками в Маньчжоу-го. Здесь он научился и убивать, и терпеть лишения, и посылать других на опасные задания, из которых его подчиненные возвращались не всегда.

Наконец, еще один важный и недооцененный период — это служба Ким Ир Сена в тыловой части РККА времен Великой Отечественной войны. На эту тему у меня есть статья, написанная в соавторстве с моим отцом, к которой я отсылаю заинтересованных читателей. В определенной мере 88-я бригада, в которой служил Ким Ир Сен, стала прародительницей Корейской народной армии. У них много схожего: высочайший уровень мобилизации, акцент на верности вождю и стране вместо изучения марксистской философии (как в мирное время в СССР), самообеспечение части продовольствием. Даже такая, казалось бы, специфически северокорейская доктрина, как «кадровизация армии», под которой понималось, что командир формирования должен быть готов возглавить часть уровнем выше (например, командир роты — принять командование батальоном), тоже уходит корнями в те три года, которые Ким Ир Сен провел в рядах РККА.

Кем был для корейцев Ким в разные моменты своей жизни? Исторические аналогии — дурное дело, но можно сказать, например, что Ким Ир Сен в 1950-е был кем-то вроде Че Гевары, а в 1980-е стал Брежневым?

Это действительно сложный и очень спекулятивный вопрос. Скажу сразу, что Ким Ир Сен был совершенно не похож ни на Че, ни на Леонида Ильича. Че Гевара был пылким и эмоциональным революционером, покинувшим Кубу Фиделя Кастро ради новой революции. Это было бы совершенно немыслимо для Ким Ир Сена, прекрасно знавшего, когда нужно держать язык за зубами, и чувствующего себя более чем комфортно в кресле главы государства.

Брежнев — тоже не очень удачная аналогия. Его консервативный подход — «Ничего менять не буду, ну и что, что страна такая, как есть, дайте умереть спокойно» — это скорее поздний Ким Чен Ир, чем поздний Ким Ир Сен. Ким Ир Сен в последние годы, конечно, тоже вспоминал о прошлом и писал мемуары, но до конца своих дней, например, продолжал мечтать о захвате Южной Кореи, был склонен к гигантомании (вспомним так и оставшийся недостроенным грандиозный отель «Рюгён») и вообще был куда более активен.

Наконец, не стоит забывать и о том, что Брежнева и близко не так сильно, как Ким Ир Сена, волновал вопрос «А что будет после меня?» — и, несмотря на то что у него, как и у Ким Ир Сена, был сын Юра, наследником его никто делать не стал.

Если искать аналогии в самой северокорейской истории, то самым похожим на Ким Ир Сена человеком можно назвать Пак Чханока — одного из его главных политических оппонентов 1950-х годов. Обоих отличала большая личная смелость (Пак во время службы в РККА ходил в разведку в Маньчжоу-го, добывая информацию в крайне опасных и тяжелых условиях), владение искусством политической интриги (Пак Чханок был едва ли не единственным политиком, который после смерти Сталина активно стремился ослабить власть Ким Ир Сена), безусловная жестокость и себялюбие и в то же время близкие отношения с сыном (Ким Чен Иром и Алексеем Паком соответственно).

Определенные параллели можно провести между Ким Ир Сеном и его фактическим учителем — Сталиным, хотя различий между ними тоже немало (например, помимо всего прочего, Иосеб Бесарионис дзе Джугашвили был представителем этнического меньшинства, а Ким — обычным корейцем).

По-видимому, в глубине души Ким Ир Сен сравнивал себя с Хо Ши Мином и завидовал ему. По крайней мере, миф, который он создал вокруг себя, довольно сильно напоминал биографию настоящего Хо. Войска Хо Ши Мина победили французских колонизаторов, а с 1967 года в КНДР стали учить, что Японию тоже «разгромила армия Ким Ир Сена». Зависть у Ким Ир Сена вызывало и то, что Северный Вьетнам смог объединить страну под своей властью, а Северная Корея — нет.

Отдельно хотел бы сказать, что на двух вождей, с которыми Ким Ир Сена относительно часто сравнивают — Мао Цзэдуна и Энвера Ходжу — он был не похож. Мао любил чувствовать себя королем толпы, натравливая хунвейбинов на своих врагов. Киму же такой управляемый хаос был глубоко внутренне чужд — его идеалом был максимальный прямой контроль над всем, до чего он мог дотянуться. Что же до Ходжи, то всю его жизнь и политику определяла глубокая, искренняя преданность и любовь к Иосифу Сталину. Ким Ир Сен же был в первую очередь верен только самому себе.

Что же до вопроса о том, кем был Ким Ир Сен для корейцев, наверное, самым точным ответом будет: «Он был просто Ким Ир Сеном». По крайней мере, сам вождь, запретивший в конце 1960-х годов в стране работы Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и Мао, активно заботился о том, чтобы его ни с кем не сравнивали.

Если бы вы могли поговорить с условным северокорейцем 1975 года, как бы он описал вам своего лидера?

Это один из самых худших вопросов, который можно задать северокорейцу, потому что он лишает его всякого пространства для маневра. Если в ходе обычной дискуссии, например, смелый чиновник мог намекнуть на свое несогласие с Ким Ир Сеном, подчеркнуто ссылаясь не на Вождя, а на «доверие партии и народа» (так поступали, например, некоторые высокопоставленные родственники Ким Ир Сена), то на вопрос о том, как человек опишет Ким Ир Сена, ответ может быть только один — цитата из официозного нарратива.

На 1975 год ответ выглядел бы примерно так: «Великий Вождь Революции товарищ Ким Ир Сен пользуется безграничным доверием и уважением всего корейского народа, он — наше красное солнце». Кто-то сказал бы это искренне. Кто-то — не очень. Возможно, очень смелый человек после этих слов взглянул бы на вас так, что на секунду в его взгляде промелькнуло бы: «Вот дурак же этот иностранец, ну а что он еще хотел, чтобы я сказал?»

Но ответ был бы один — вне зависимости от взглядов человека. Люди хотят жить, а последствия за отклонение от генеральной линии в те годы неминуемо настигли бы не только самого человека, но и его родных и близких.

Насколько культ Ким Ир Сена был искусственным по сравнению, скажем, с культом Мао или Сталина? И существовал ли вокруг личности Кима вообще народный эпос или все это сконструировано от начала до конца позднее?

В принципе, любой культ диктатора довольно искусственен. Для сравнения можно посмотреть, как обстоят дела с теми политиками в демократических странах, которые вызывают сильные чувства у своих сторонников — и которых окружают естественным почитанием. Например, какой-нибудь британский консерватор мог поднять тост за здоровье Маргарет Тэтчер и даже повесить ее портрет у себя дома, но при этом даже самый преданный тори не смог бы додуматься до того, чтобы назвать госпожу премьер-министра «уважаемой и любимой матерью британского народа» или предложить в обязательном порядке писать имя Тэтчер жирным шрифтом (и титулатура, и особый шрифт — обязательные части культа Ким Ир Сена уже на протяжении более полувека).

Если сравнивать культ Кима с культом Сталина и Мао, то главное отличие — это, конечно, крайне высокий уровень «зарегулированности» культа, когда инструкции о том, как правильно славить Вождя, утверждались на уровне ЦК ТПК. Все же инструкций на тему того, чтобы называть Сталина именно «отцом народов», Политбюро ЦК ВКП(б) не выпускало — как и ревкомы КПК не контролировали напрямую содержание каждого дацзыбао.

Что же до образа Ким Ир Сена в Корее до 1945 года, то здесь ситуация довольно непростая. Ким Ир Сен взял себе этот партизанский псевдоним в честь одного из своих предшественников — по-видимому, человека, сражавшегося с японцами еще до рождения самого будущего вождя. В результате, по крайней мере, у части корейцев сложилось впечатление, что «Ким Ир Сен» боролся с японцами на протяжении десятилетий, поэтому часть толпы, впервые увидевшей его в октябре 1945-го, удивилась тому, насколько Ким Ир Сен молод. В целом же, по-видимому, на август 1945 года Ким Ир Сен был сравнительно известным человеком в Корее (его прославил знаменитый рейд на Почхонбо в 1937 году), но, конечно, не самым известным и не самым популярным. «Раскрутила» Кима уже советская администрация.

Как изменилось окружение Ким Ир Сена с годами? В какой-то момент боевые товарищи стали свитой? Были ли при нем люди, которые могли сказать «нет»?

Прямо сказать «нет» — о таких случаях после 1958 года, когда Ким Ир Сен утвердился у власти, мне не известно. Но были те, кому он прощал разговоры о себе без обязательного почтения. Наверное, яркий пример — это Чхве Хён, один из самых близких товарищей Ким Ир Сена, впоследствии ставший комдивом Корейской народной армии, а затем министром национальной обороны. Чхве Хён называл Великого Вождя «Ирсенкой» (일성이 걔가) — причем не только в частных разговорах, но и в присутствии подчиненных.

Был эпизод, когда кто-то, не привыкший к манерам Чхве Хёна, спросил его, как у него хватает наглости так называть вождя. На что Чхве ответил: «Ну а что тут такого, я же по дружбе так. Вот в СССР люди как говорят — товарищ Ленин, товарищ Сталин. Или в Китае — товарищ Цзэдун, товарищ Эньлай. Да и в Америке тоже — мистер Трумэн или мистер Эйзенхауэр. Даже японцы, когда считали императора божеством, звали его просто „ваше величество“, а премьер-министра — просто „Ёнай-сан“». И ему это сходило с рук.

Вообще, если задуматься о том, какой группе людей в северокорейской элите позволялось больше, чем остальным, то это, безусловно, были родственники вождя. Этому способствовало и то, что они знали Ким Ир Сена давно, и то, что отбирались они по принципу происхождения, а не просто за верность или исполнительность.

При этом, конечно, ни кровное родство, ни статус близкого друга вождя не давали абсолютной защиты — Ким мог наказать даже ближайшего соратника за недостаточную эффективность в выполнении указаний, не говоря уже о прямом неповиновении.

В относительной безопасности от него находились лишь те северокорейцы, кто постоянно жил за границей. Например, в документах есть упоминания о том, что Хан Доксу, председатель Ассоциации северокорейских граждан в Японии, позволял себе непочтительные ремарки в адрес вождя в беседах с активистами Компартии США.

Вы изучаете историю Северной Кореи много лет. Были ли моменты, когда Ким Ир Сен или Ким Чен Ир казались вам симпатичными или хотя бы понятными как люди?

Мне гораздо проще понять генезис личности Ким Чен Ира, чем его отца.

Отец — Ким Ир Сен — оказался на вершине власти, когда маленькому Юре, как в детстве звали Ким Чен Ира, было всего четыре года. В восемь лет он потерял мать, она умерла при родах. Поэтому почти вся его жизнь прошла в статусе «сына председателя Ким Ир Сена» — он видел, что судьба человека в этом обществе полностью зависит от расположения отца. Ким Чен Ир усвоил этот урок и постарался стать вернейшим из верных, что и привело к тому, что в 1974 году отец назначил его наследником.

В тени отца Ким Чен Ир оставался и после смерти Ким Ир Сена. Даже свой культ личности он строил с подчеркиванием собственной вторичности по отношению к Великому Вождю.

Здесь можно увидеть элемент личной трагедии человека, родившегося в семье будущего диктатора, которому жизнь предложила страшное испытание абсолютной властью и который оказался слишком слаб перед этим испытанием, а за его слабость расплачивались и будут расплачиваться десятки миллионов людей.

Мне кажется, что, родись он в других обстоятельствах или если бы жизнь семьи Кимов сложилась иначе, то и судьба Ким Чен Ира могла бы сложиться по-другому. Будущий Любимый Руководитель любил искусство, фильмы, девушек. Возможно, в каком-то другом мире он бы оставил о себе память не как об архитекторе культа личности отца, правителе времен голодных лет и создателе северокорейского ядерного оружия, а о ком-то более человечном.

Что же до личности Ким Ир Сена, то ее генезис тоже в целом понятен, но проистекает он из системы ценностей, абсолютно мне чуждой.

Ким Ир Сена волновал вопрос нации: он сражался за то, чтобы Кореей не правили японцы, а не за то, чтобы народ жил богато и свободно.

Он был человеком с очень высокой самооценкой, взаимоусиленной культом личности. Ким-старший в принципе не допускал и мысли о том, что может делать что-то неправильно, объясняя все ошибки некомпетентностью подчиненных и происками врагов.

Ким Ир Сен не ценил человеческую жизнь, исходя из того, что сам он ею рисковал, будучи партизаном, и, следовательно, имеет полное моральное право посылать других на смертельно опасные задания. А уж в том, что он вправе репрессировать и казнить тех, кого считает врагами, или жить в баснословной роскоши посреди всеобщей нищеты, Ким Ир Сен вообще не сомневался, считая это абсолютно естественной частью порядка вещей.

Если искать в нем положительные качества, то их, на мой взгляд, найдется немного: он любил свою первую жену Хан Сонхи (хотя в итоге они и рассорились), был, несомненно, очень смелым человеком и, особенно под конец жизни, мог проявить милосердие к кому-то из бывших жертв собственных чисток.

Боюсь, что на этом список и закончится.

Старший Ким, в отличие от своего сына, часто улыбался. Эта улыбка была частью его образа или отражением его характера?

Судя по всему, и то и другое. По крайней мере, это заметили не только вы, но и северокорейские идеологи — портрет с улыбкой (официальное название — «образ солнца» / 태양상) стал основным после смерти Ким Ир Сена.

Вообще, официальный образ Ким Ир Сена строился на его оптимизме: Вождь то на фронте, то в госхозе дает руководящие указания массам, наполняя их энтузиазмом. А образ Ким Чен Ира — на меланхолии: Полководец едет в своем поезде среди заснеженных лесов, грустит, вспоминая Вождя, но понимает, что отдыхать нельзя — он нужен людям.

На официальных фотографиях северокорейских вождей старший в костюме, средний — в полувоенном френче. В чем вообще своеобразие официальных образов каждого из них?

Своеобразия там на самом деле не так много — скорее наоборот: подчеркивается преемственность. Еще в первую неделю пребывания Ким Чен Ына у власти СМИ КНДР писали: «Он — наш товарищ Ким Ир Сен, он — наш товарищ Ким Чен Ир». Разница там не такая большая, хотя она есть: например, Ким Чен Ын явно не хочет улыбаться на портретах.

В 1950-х годах, после войны, в КНДР довольно часто публиковали портреты вождя в маршальской форме, но потом и Ким Ир Сен, и его преемники стали носить в основном гражданские костюмы, хотя форму каждый из трех временами тоже надевал. Но в общем и целом задача культа — создать у северокорейца ощущение, что Кимы правили страной с основания Республики и будут править всегда. Что это — естественный порядок вещей.

Что было бы, если бы попытка сместить Ким Ир Сена в 1956 году удалась? И почему режим Кима не рухнул в 1990-е вместе с остальными социалистическими режимами? Были ли у Северной Кореи другие исторические развилки?

Такие исторические развилки — тема моей следующей книги, которую я сейчас параллельно пишу на английском и корейском. В ней много таких эпизодов: и покушения на Ким Ир Сена в 1946 и 1992 годах, и взрыв, который мог уничтожить поезд Ким Чен Ира, и возможная Вторая Корейская война, и, действительно, крах режима в 1990-х. Всего шестнадцать разных сценариев того, что могло случиться, с подробным рассказом о том, как КНДР раз за разом подходила к новой развилке и почему каждый раз выбирала другой путь.

Что же до 1956 года, то, на мой взгляд, альтернативных вариантов развития событий было три, и лишь один из них сулил северокорейцам относительно светлое будущее. Если бы оппозиции в ТПК удалось собственными силами сместить Ким Ир Сена на Августовском пленуме, его преемником, скорее всего, стал бы ее лидер Чхве Чханик — человек, отнюдь не склонный к либерализму и тесно связанный с Мао Цзэдуном. Вполне возможно, что при таком раскладе КНДР превратилась бы в китайский сателлит и прошла через свой Большой скачок и культурную революцию.

Некоторые проблески надежды могли бы появиться только в 1970-е годы: Чхве Чханик был почти ровесником Мао, и они могли умереть примерно в одно и то же время. Но это уже чистая спекуляция. Как бы то ни было, в таком сценарии северокорейцев, скорее всего, ждал бы все тот же государственный террор, только другого оттенка. И тот факт, что жертвой хонвибёнов (так по-корейски произносится слово «хунвейбин») мог бы стать и сам Ким Ир Сен, выглядит довольно слабым утешением.

А вот если бы Кима удалось сместить немного позже, в сентябре 1956 года, когда в Пхеньян прибыла советско-китайская делегация для урегулирования ситуации, тогда события действительно могли бы пойти по-другому. Поскольку на тот момент Советский Союз все еще сохранял безусловное лидерство в соцлагере, выбирать преемника Ким Ир Сену пришлось бы главе советской делегации Анастасу Микояну — с согласия Хрущёва, конечно. Судя по тогдашнему составу элиты, основными кандидатами стали бы два зампредсовмина советского происхождения — Пак Чханок и Пак Ыйван.

Оба Пака были крайне непохожи друг на друга. Пак Чханок, как я уже писал выше, во многом напоминал Ким Ир Сена — смелый, нечестный, хитрый и властолюбивый. Можно даже представить, как он сделал бы своего сына наследником (в этой реальности Алексея Пака звали бы, конечно, корейским именем — Пак Ильсан); по крайней мере, его теплое отношение к сыну указывает на такую возможность.

Что же касается Пак Ыйвана, то этот человек выглядел совершенно белой вороной на фоне интриганского и беспощадного мира северокорейской элиты. Бывший министр железных дорог, скромный идеалист, не терпевший подхалимства и много думавший о том, как вытащить страну из бедности. Возможно, при нем КНДР могла бы стать чем-то вроде Югославии при Тито или Венгрии при Кадаре. При условии, конечно, что его реформизм под советским патронажем не закончился бы вводом советских войск — но тут мы уже уходим совсем далеко в дебри альтернативной истории.

Чем объясняется удивительная устойчивость режима, который построил Ким? Дело в репрессиях, идеологии, изоляции, в их сочетании или в чем-то менее очевидном?

Безусловно, дело и в этом тоже. Но я бы добавил еще несколько факторов.

Во-первых, наследственная система власти, возводящая на престол людей, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, для которых демонтаж системы был бы смертельно опасен. Затем, угроза со стороны Южной Кореи, сплачивающая элиту и силовиков вокруг вождя: «Если социализм рухнет — будет объединение, и южане нас всех пересажают». Кроме того, невероятно талантливая дипломатическая школа, еще с 1960-х годов умеющая ловко вертеть великими державами и добывать ресурсы, удерживающие экономику на плаву. И наконец, просто удача. В северокорейской истории было несколько случаев, когда Кимам банально везло.

Можно ли сказать, что северокорейский режим изобрел собственную форму тоталитаризма, которую нельзя воспроизвести больше нигде?

Полностью скопировать ее, конечно, не получится, каждая страна по-своему уникальна. Плюс у КНДР есть определенные особенности, которые воспроизвести трудно — географическое расположение между Китаем и Южной Кореей с Японией и осознание себя разделенной страной, от которого начиная с конца 2023 года стремится активно избавиться Ким Чен Ын, заявивший, что две Кореи не части одной страны, а разные, враждебные государства.

Как вы думаете, в какой момент Ким Ир Сен осознал, что передаст власть сыну и что это превратится в систему семейного престолонаследия?

Давайте проведем небольшое мини-исследование. Самое раннее известное проявление культа личности Ким Чен Ира — это клятва верности ему, подписанная 2 ноября 1971 года. Это могло произойти только по прямому указанию Ким Ир Сена: к тому времени в КНДР были полностью ликвидированы даже ограниченные проявления культа других членов элиты, вроде, например, культа «первого маршала» Ворошилова в СССР. Таким образом, по крайней мере первые размышления Ким Ир Сена на эту тему возникли до этой даты.

Ровно за год до этого события, 2 ноября 1970 года, в Пхеньяне открылся V съезд ТПК, на котором, по свидетельству бежавшего в Южную Корею в 1974 году капитана Департамента политической охраны государства Кон Тхакхо, речи о наследовании не было. В то же время Ким Чен Ир на съезде выступал, и, судя по всему, именно тогда он предложил ввести обязательное ношение по всей стране значков с портретом своего отца.

Таким образом, какое-то предварительное решение на этот счет, видимо, было принято между ноябрем 1970-го и ноябрем 1971-го. Можно ли предположить, когда именно? Это будет, разумеется, спекулятивно, но, как мне кажется, вполне логично предположить, что на Ким Ир Сена могла повлиять гибель Линь Бяо, назначенного наследника Мао Цзэдуна, погибшего 13 сентября 1971 года. История с Линем, которого обвинили (возможно, справедливо) в подготовке госпереворота, показала, что наследник может предать вождя. И вполне возможно, что именно тогда Ким Ир Сен пришел к выводу: у него есть сын, который, во-первых, по характеру не склонен к измене, а во-вторых, — что важнее, — подобная измена будет стоить ему самому всего.

Итак, мой ответ на этот вопрос такой: рискну предположить, что это случилось осенью 1971 года.

.png.webp)