Реформатор и мечтательница: какой была директор Пушкинского Ирина Антонова

Об Ирине Антоновой написано много, но далеко не все. Нарратив о своей личности, который она успешно создала и поддерживала много лет, не охватывает её жизнь и поступки в полной мере. Не каждый биограф рискнул бы добавить к светлым краскам на портрете своего героя мрачные тени. Но именно такой многомерный портрет ИА пишет Лев Данилкин в её первой литературной биографии. Для статьи мы выбрали самые любопытные факты о жизни и карьере женщины, стоявшей во главе ГМИИ имени А. С. Пушкина больше полувека.

Превратила Пушкинский музей в художественную галерею мирового уровня

В конце XIX века по инициативе профессора Московского университета Ивана Цветаева в Москве был утвержден проект нового художественного музея. Место должно было стать общедоступным и нести просветительскую функцию, рассказывая широким массам об истории искусства. На начальном этапе коллекция включала в основном гипсовые слепки с произведений античной скульптуры, которые были гораздо доступнее оригинальных произведений. Сегодня Пушкинский музей (он получил имя Пушкина в 1937 году в честь столетней годовщины памяти поэта) имеет совершенно другую репутацию — о нем говорят как о светской локации, где собрана одна из самых богатых и разнообразных коллекций классического искусства в стране, выставляются современные художники, проводятся грандиозные выставки и культурные вечера. Столь привлекательный облик музей приобрел и укрепил в руках искусствоведа Ирины Антоновой, которая возглавляла его на протяжении 59 лет. Однако путь статусу одного из главных музеев страны был долгим и извилистым.

Когда Ирина Антонова заняла пост директора Пушкинского музея в 1961 году, казалось, что иначе и быть не могло. Все в ее жизни словно вело к этой должности. В младшем школьном возрасте вместе с семьей она три года прожила в Берлине, куда направили на работу в торговое представительство СССР её отца, директора Института экспериментального стекла. Антонова жила по соседству с крупными политическими фигурами — полпредом СССР в Германии Крестинским, Сванидзе, Аллилуевы, Коллонтай, изучала немецкий язык, в компании родителей посещала знаменитый берлинский музыкальный театр «Комише опер», смотрела фильмы в киноклубе, гуляла по Пергамонмузею и зоопарку, бывала на концертах Эрнста Буша и Вертинского.

Позже, уже будучи молодой сотрудницей музея, она пережила еще один уникальный для советского человека культурный опыт — в ее руках (буквально — она принимала ящики с картинами) оказалась коллекция Дрезденской картинной галереи, которая была вывезена в СССР для сохранения и реставрации после окончания Второй Мировой войны. Коллекцию составляли шедевры Рафаэля, Вермеера, Дюрера, Рембрандта и других великих художников, собранные ведущим искусствоведом Германии своего времени Гансом Поссе по приказу Гитлера. Они обеспечили бы статус Пушкинского как музея высшего уровня. Однако основой коллекции оставались гипсовые слепки, и масштабную выставку, ради которой освободили весь второй этаж, по приказу сверху вскоре сократили до нескольких картин в двух залах. Через три года её вовсе убрали в запасники, а в 1955 году вернули в только что образовавшуюся ГДР по инициативе министра иностранных дел СССР Молотова для «укрепления дружественных отношений между советским и германским народами».

После закрытия Государственного музея нового и западного искусства в запасниках Пушкинского появились и другие шедевры. Там осела часть собрания коллекционеров Морозова и Щукина (другая отправилась в Эрмитаж) — в основном работы французских импрессионистов и постимпрессионистов. Несколько из хранившихся картин позже даже появились в постоянной коллекции Пушкинского. Однако Ирине Антоновой потребовалось 20 лет, чтобы полностью изменить облик и репутацию музея. Только в 1974 году живопись и скульптуру из приобретенных коллекций выставили на втором этаже.

Ведя борьбу за смену экспозиции, Ирина Антонова понимала, что музей, показывающий античное искусство в копиях и с сокровищами в запасниках, не может претендовать на статус современного. Ее аргументы на ученом совете 1971 года были убийственны: в запасниках пылились Пуссен, восемь Гогенов, три Матисса, шесть Пикассо, четыре Сезанна и другие шедевры, пока зритель в залах терялся в догадках, что перед ним — муляж или подлинник. Несмотря на ожесточенное сопротивление консервативных управляющих, в первую очередь Виктора Никитича Лазарева — главного хранителя, заведующего картинной галереей и замдиректора по науке, — считавшего Пушкинский «музеем для скульптуры» и опасавшихся, что живопись «потеряется» в его больших залах, Антонова действовала решительно. Перед новым ученым советом музея, она инициировала «перетряску» экспозиции, убрав часть слепков и заменив их картинами. Этот смелый шаг привел к мгновенной реакции публики: очереди в Музей выстраивались в два кольца вокруг здания. Пресса и общественность официально закрепили неофициальную «реоэкспозицию» музея.

Параллельно с трансформацией экспозиции, Антонова ввела новый подход к выставочной деятельности. Она создала «культ выставок». Уже в 1956 году, ещё до ее директорства, Пушкинский показал выставку «От Давида до Сезанна», собрав четверть миллиона посетителей. Позже здесь показали «Москва — Париж», «Москва — Берлин», «Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана», «Прерафаэлиты: викторианский авангард» и многие другие выставки, выходящие организацией за рамки привычных шаблонов. Как пишет Лев Данилкин, едва ли не к каждой выставке ИА пыталась придумать «концепцию», которая позволит сделать ее «исторической» и «поворотной». Заполучив «Джоконду», найти для картины такое место (маршрут доступа, освещение, контекст, этикетаж), где полностью раскрывается ее «потенциал»; она должна подействовать на зрителя на целое поколение зрителей — так, чтобы этот контакт стал событием, делящим жизнь на «до» и «после»; мощнее, чем в Лувре.

Благодаря ей мы хотя бы раз в год ходим в музеи

Ее влияние на музейное дело было таким колоссальным, что бывший директор Международного совета музеев (ИКОМ) Ганс-Мартин Хинц не без оснований назвал ее «царицей музеологии». Именно с ее подачи в 1977 году был учрежден Международный день музеев, который отмечают 18 мая.

Ирина Антонова вместе с ученым-искусствоведом и замдиректора Пушкинского Ириной Даниловой стояла за глобальной инициативой — идеей бесплатно пускать посетителей в музеи 18 мая. Они занималась организацией генеральной конференции ИКОМ в Москве и Ленинграде в 1977-м, во время которой и было принято это постановление об учреждении Международного дня музеев. Дату выбрали неслучайно — 18 мая в церковном календаре — день святой Ирины.

Традиция стала ежедгодной и теперь у миллионов людей по всему миру появился повод и возможность хотя бы раз в году прикоснуться к искусству, истории и культурному наследию своей страны.

Была знакома с Матиссом через одно рукопожатие

Это было рукопожатие Лидии Николаевны Делекторской, бывшей музы, секретаря и натурщицы Матисса. Делекторская, покинувшая Советскую Россию после Гражданской войны, посвятила вторую половину жизни увековечиванию памяти своего патрона. Их встреча с Антоновой в 1965 году была почти случайной: Делекторская явилась в Пушкинский музей и попросила правильно написать ее фамилию на этикетке под одной из картин. О просьбе доложили Антоновой и эпизод положил начало их отношениям.

Эта связь переросла в нечто большее, чем просто деловой контакт. Делекторская, будучи филантропом, постепенно передавала свою обширную коллекцию произведений искусства в Пушкинский и Эрмитаж. Среди даров оказался и натюрморт Матисса «Раковина на черном мраморе», который выбивается из общего ряда «щукинских» и «морозовских» Матиссов.

«И по палитре, где доминирует антрацитный оттенок черного, и по стилистике общего узора; те казались образцами пестрых, странных, но гармоний — а здесь ощущается диссонанс. Тропическая раковина, три яблока, чашка с блюдцем, кувшин и кофейник „расставлены“ на „мраморе“ хаотично — и в то же время ритмично организованы; так и сяк соединяя их воображаемыми линиями, можно вычерчивать разные геометрические фигуры — треугольники, параллелограммы, овалы. Натюрморт выглядит одновременно плоским — и глубоким; тревожным — и легкомысленным; пуританским — и эротичным; буржуазным — и революционным; объекты „просто лежат“ — но, словно гальванизируемые внутренними противоречиями, имеют вид предметов, способных преодолеть гравитацию, — и будто заранее пританцовывают друг с другом, как на знаменитой щукинской вещи. Одна из сильнейших картин в коллекции Пушкинского», — пишет Данилкин.

Антоновой, вероятно импонировало, что благодаря Делекторской она оказывалась так близка к Матиссу. Но также этот факт характеризует саму Антонову, как считала искусствовед Зельфира Трегулова, подразумевая, что Делекторская хорошо разбиралась в людях и с дурным человеком дружить бы не стала.

Создала «Декабрьские вечера», которые проходили в течение 40 лет

Любовь Антоновой к Музыке была сопоставима с ее страстью к изобразительному искусству. Начиная с раннего детства, она посещала концерты и оперные спектакли (премьера секстета Шостаковича, с живым композитором; спектакли Большого театра; оперы от Монтеверди до Бриттена и от Паизиелло до Десятникова; позже по совету Рихтера ездила на фестиваль в Байройт, где послушала девять из десяти канонических вагнеровских опер). Эта любовь выразилась в одном из самых значимых культурных событий в Пушкинском — «Декабрьских вечерах», ежегодном фестивале, который проходит в Белом зале музея и основан на идее созвучия пластических искусств и музыки.

История «Декабрьских вечеров» началась неформально в 1949 году, когда Святослав Рихтер попросил разрешения играть в музее. В течение двух десятилетий эти выступления носили характер импровизированных сольных концертов, пока не трансформировались в полноценный фестиваль. Но душевность и особая атмосфера вечеров, которую отмечают все слушатели концертов, рождалась именно из тандема Рихтера и Антоновой. Они хорошо дополняли друг друга: пианист предлагал музыкальную программу, а директор музея организовывала к ней специальные выставки. Их творческий союз был основан на взаимном понимании искусств — Антонова глубоко чувствовала музыку, а Рихтер прекрасно разбирался в живописи. В результате «Декабрьские вечера» превратились в место встречи московской элиты и богемы, где представители власти, культуры и общества находили общий язык, завязывали знакомства и общались.

К сожалению, провести сороковой юбилейный фестиваль в 2020 году помешали пандемийные ограничения. 30 ноября Ирина Антонова ушла из жизни, но созданный ею и Рихтером культурный феномен продолжает объединять московских ценителей искусств.

Мечтала воссоздать Музей нового западного искусства

Одной из целей Ирины Антоновой стало воссоздание Музея нового западного искусства (ГМНЗИ), который существовал в Москве до 1948 года и хранил национализированные в 1918 году коллекции знаменитых меценатов Щукина и Морозова. Музей был закрыт в разгар борьбы с формализмом как «рассадник формалистических взглядов и низкопоклонства перед упаднической буржуазной культурой» по постановлению Совета министров СССР за подписью Сталина, а его фонды разделили между Пушкинским музеем и Эрмитажем — каждому досталось примерно по полсотни картин Матисса и Пикассо, по 25 произведений Сезанна и Гогена и множество других шедевров.

Поначалу Антонова даже не подозревала, какое сокровище получил музей, но с каждым десятилетием все яснее понимала ценность коллекции. Именно на «французов» в музей шла просвещенная публика, именно щукинско-морозовская коллекция вывела Пушкинский на большую музейную орбиту. Конечно, она осознавала, что полное собрание ГМНЗИ превратило бы Пушкинский из музея «второго эшелона» в институцию мирового уровня.

В начале 2000-х Антонова начала публично говорить об этой «великой мечте», к середине 2010-х стала, по выражению Льва Данилкина, «лучшим в стране экскурсоводом по воображаемым особнякам Щукина и Морозова», а 25 апреля 2013 года решилась на радикальный шаг. Во время прямой линии с Владимиром Путиным, она прочла мини-лекцию о моральной необходимости восстановления разрушенных институций и предложила президенту подписать указ о передаче эрмитажной части коллекции в восстанавливаемый ГМНЗИ. Ее выступление вызвало настоящий шок в Эрмитаже и превратило 2013 год в худший момент за всю историю отношений двух великих музеев, которые до того оставались неровными, но сбалансированными.

Хотя президент согласился рассмотреть вопрос на уровне Министерства культуры, 21 мая на заседании экспертного совета при Минкульте министр Мединский окончательно похоронил идею, заявив, что исправление «ошибки 1948 года» станет «еще большей ошибкой».

Битву за наследие ГМНЗИ Ирина Антонова проиграла, но вероятность победы в войне не исключена. Как шаг за шагом она трансформировала Пушкинский музей в современную галерею, так и ее идея, уже брошенная в нужную почву, возможно тихонько прорастает и появление грандиозного музея новой западной живописи в Москве станет лишь вопросом времени.

«Что ей на самом деле удалось создать, так это локальное — в лучшем смысле этого слова — явление; местную, сугубо московскую, с „волхонским колоритом“, достопримечательность: „Пушкинский с магией“. В этом смысле „пара“ и „компания“ к ИА — не какой-либо другой ее коллега, но скорее уж феррарский герцог д’Эсте, Лоренцо Медичи, герцог Урбинский или кардинал Франческо дель Монте; она превратила часть Москвы в своего рода „феррару“, „перуджу“ или „урбино“; магнит и пространство-кокон со своей художественной атмосферой, „биосредой“, как выражались в 1970-е. И если про эти самые 1970-е — плюс-минус десять лет — в Третьяковке, Русском, Историческом вспомнить, в общем, нечего: там висели хорошие картины, но висели, как будто в „темные века“, между Античностью и Средневековьем, то в антоновском Пушкинском словно бы застыл на календаре вечный „1500-й год“ — кульминация самой творческой эпохи в истории человечества; неудивительно, что он запечатлелся в памяти нескольких поколений».

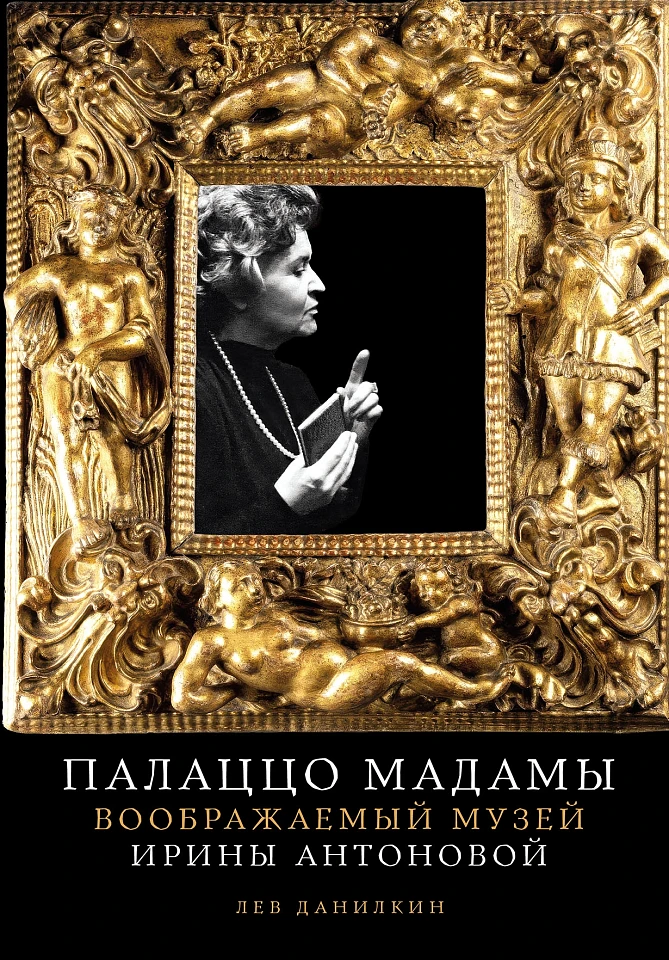

Без Ирины Антоновой Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина не имел бы того имени и репутации, по которым сегодня известен во всём мире. Но кем была бы она сама без музея, и каким был её путь к современному Пушкинскому? Детальную и глубокую биографию читайте в книге Льва Данилкина в книге «Палаццо Мадамы: Воображаемый музей Ирины Антоновой».

.png.webp)